本校教育目標係培養學生具有「公民力、自學力、資訊力、創造力、溝通力、就業力」關鍵能力,透過基礎核心課程、通識課程及跨領域學分/ 微學程之規劃,提供學生在專業知能、全人教育及生活教育的養成,培育有能力有教養的新世代教育人才。為創造校園之永續文化,將永續發展精神融入課程中,本校除了開設永續相關課程,並配合教育政策及社會發展之需求,提供多元化學習進修管道,以達成永續教育目標。

本校自111-2學期起,E-course課程網站之教學大綱新增「永續發展目標(SDGs)」欄位,由授課教師自行填寫課程對應之永續發展目標,且每門課程可填寫0-3項永續發展目標。除能強化教師置入永續發展內容於課程中,學生在瀏覽授課進度表時,即能知悉課程對應之永續發展目標,更有利於學生了解永續發展與課程內容之關聯性,加強宣導永續發展理念。

113-1學期,本校開設總課程數共1,243門,與永續相關課程共計997門(大學部總計789門課程、研究所總計208門課程),佔全校課程80.21%,範圍涵蓋17項SDGs目標,尤以SDG4之課程數為最多,達到57.76%的佔比。各項SDGs目標之課程數如下表:

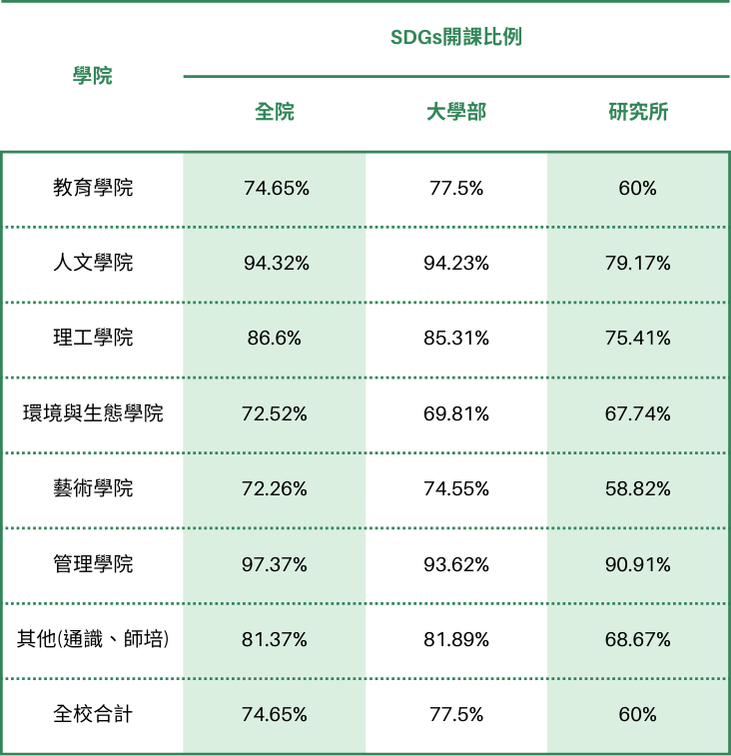

113-1學期,本校開設之課程逾八成與SDGs目標有相關性,各學院SDGs相關課程開課比例以管理學院97.37%比例最高,其次為人文學院94.32%。另以學制大學部、研究所課程區分,大學部課程以人文學院開設SDGs相關課程比例最高,佔94.23%,研究所課程則以管理學院開設SDGs 相關課程比例最高,佔90.91%。

推動多元創新教學模式,發展跨域整合特色課程

一般課程班級經營大多為傳統單向、講授式學習模式,本校藉由計畫經費之挹注,並因應社會及產業需求,推動教學品質與內容創新,強調學用合一,鼓勵本校各教學單位根據其教育目標、專業特色與師資專長,進行課程改革與精進,訂有本校「

補助院、系、中心發展專題式課程模組要點」,113-1學期補助整合性專題式課程模組2案共4萬元,跨域性專題式課程模組1案共2.5萬元,補助合計6.5萬元。

本校持續推動多元創新教學模式,透過校內教學實踐獎勵,鼓勵教師改變單向講授的授課方式,投入教學方法、教材的創新。2024年協助15位教師經專家指導教學實踐課程規劃,其課程對應SDGs指標包含:SDG3健康與福祉、SDG4優質教育、SDG5性別平權、SDG8就業與經濟成長、SDG9工業化、創新及基礎建設、SDG10減少不平等、SDG17全球夥伴等多個面向,透過推動多元創新教學模式,提升本校教學品質與學生學習成效。

自然生態與綠能特色院系

環境與生態學院

環境與生態學院於2006年成立,對接SDGs永續發展目標:SDG 4優質教育、SDG 7可負擔的乾淨能源、SDG 3良好健康與福祉、SDG 15陸域生態等項目,以綠能科技、環境保護、生態保育、環境生技與醫藥生技、環境教育等領域為發展重點,設有生物科技學系、生態暨環境資源學系及綠色能源科技學系,培養具永續發展、環境生態保護意識的人才為教育目標,院內教師26人,課程著重理論與實務訓練並重,營造教學、研究與推廣無縫接軌的學習環境,亦聘任多位資深業界教師授課,透過專題與實作訓練,縮短學用差距,學生可至企業參與產業實習,獲得就業獎學金機會,提升學生具備多元發展與職場接軌的實力。2024年2月環生學院師生12人前往日本,參加「SAKURA SCIENCE國際交流活動」,了解日本企業創造企業與環境永續等議題的雙贏局面,提供學生多元國際性的視野。

通過環境教育機構認證及評鑑合格

本校「環境教育機構」獲國家環境研究院認證展延通過,機構運用教育方法增進全民對環境倫理之認同,與在地夥伴機構合作,辦理環境教育推廣活動,活動融合了低碳、氣候變遷及永續發展教育等議題,訓練課程內容結合雲嘉南地區的環教社群資源,推廣在地、多元的環境教育,提升師生對環境素養與學習動機。2024年5月13日辦理「國環院-113年度淨零人才培育推廣計畫」,培養環境公民及實踐環境永續,促進推廣環境教育。2024年10月26-27日辦理「淨零碳規劃管理師能力鑑定考證研習」活動,邀請多位具ISO主導稽核員與淨零碳課程規劃委員背景的講師,引導本校師生快速了解碳資產管理、碳足跡與溫室氣體盤查等基本概念,讓師生得以應對產業淨零升級所需的關鍵能力。

生態暨環境資源學系

面對永續發展浪潮,生態暨環境資源學系是國內唯一以生態學理論與實務應用為教學與研究主軸的科系,成立於2008年,是一個跨科際領域的學系,旨在探討人類活動對於環境與生態之衝擊,運用生態學理論於環境管理,發展生態友善產業,培育具生態學與環境科學理論和技術之專業人才,2024年榮獲本校教學績優系所。該系發展方向有三,(一)生態科學與生態保育:生態與環境研究與調查、野生動植物保育和棲地經營管理。(二)環境資源管理與復育:環境復育與生態工程、環境資源規劃與管理。(三) 環境教育與生態旅遊:生態社區規劃、生態旅遊經營管理、環境教育、生態導覽解說。

為實踐社會責任,運用優質教育,達到校園永續的目標,2024年3月6日協助花蓮三民國小進行自主探索課程。生態系教師協助本校執行多項教育部高教深耕的子計畫,例如E2子計畫「大埔水鄉、三生共創」,以嘉義縣大埔鄉為場域,推動生產( 當地產業、行銷紀錄)、生活( 陪伴偏鄉、樂齡共學)、生態(永續農業、生態旅遊),實踐大學社會責任。H3子計畫「善用教育、環境永續」,辦理校園每木調查、溫室氣體盤查與減緩工作坊等活動,透過教育推廣永續發展的重要性。

生態系教師積極參與研究及鏈結產業發展,包括潔淨能源發展的生態環境影響評估及生態檢核、底泥環境標準的發展、國土生態綠網及推廣環境教育等。王一匡教授成立流域生態環境保育研究中心,從事流域水域環境生態學及復育流域生態環境的研究,協助韌性流域生態環境經營管理,以達成生態環境保育的目標。謝宗欣教授執行台江國家公園委辦計畫,帶領學生團隊進行苗圃試營運工作,該苗圃於2023年揭牌,期許成為台江原生植物種原中心,保育園區內各類珍稀植物,至今已培育涵蓋喬木、灌木、藤本、草本等至少四十種多樣原生植物苗木。

生物科技學系配合在地生物產業技術發展需求,著重環境與醫藥生物科技的應用,在教學及研究方面包含:「環境生技」與「醫藥生技」兩大領域,以生命科學基礎教學及產業實務並重,配合在地生物技術產業發展,結合相關系所研究基礎,加強環境、生態農業、微生物及醫藥科技之研發,從事環境檢測、動植物、微生物產品及生物製劑之開發與應用。專任教師8位,包括:教授4位、副教授4 位。學術專長涵蓋基礎生命科學,如:動植物生理、遺傳學、微生物學、功能基因體;生命科學應用技術,如:生物檢測、奈米毒理、水產技術、藥物毒理與生物燃料等。該系教師辦學績優,其中丁慧如老師以學生為中心,結合理論與實踐、運用多元數位工具提升學生學習成效,獲得本校113學年度教學績優教師肯定。

生科系師長學術研究能量驚人,學術研究與SDG3「良好健康與福祉」相關。其中,張德生教授更連續四年獲「全球前2%頂尖科學家(World’s Top 2% Scientists)」榮耀,並獲得Biotechnology-Chemical Physics領域全球前500的肯定,張老師在新藥開發領域的重要發現,為未來醫藥發展開辟嶄新的契機。生科系學生2024年度持續榮獲國科會大專學生研究計畫研究肯定,師長亦積極推動國內外產官學之學術交流與實務合作,學生可至企業參與產業實習,縮短學用差距。

綠色能源科技學系於2005 年成立,是全臺第一個以研究「綠色能源」為發展重點的科系,學系配合淨零減碳的世界潮流及國家永續發展、綠色能源政策,提昇環境保護及生態維護專業素養。綠能系發展方向涵蓋綠色能源轉換系統、儲能燃料電池系統、節約能源光電系統等,學系課程分成能源材料及能源系統兩大領域,前者著重在研發綠色能源材料,後者則注重能源機電系統等工程的研究,綠能系重視基礎科學與應用科技研究,訓練學生兼具工程及環境生態學養,從事綠色能源科技之上、中、下游關鍵技術的垂直整合研究,透過專題與實作訓練,培育具有發展綠色能源之基礎人才。

綠能系師長學術研究能量驚人,學術研究與SDG7「可負擔的永續能源」相關。其中,卜一宇教授專精於太陽能材料的研究,連續四年獲「全球前2% 頂尖科學家(World’s Top 2% Scientists)」榮耀。傅耀賢特聘教授2024年再獲環境部計畫補助「太陽光電板玻璃整片完整回收設備」275萬,讓所有物料得以回收再利用,實現循環經濟,累積技轉三十餘項專利技術,技轉金額超過1.5億元。配合環境部資源循環署推動的8+N資源循環聯盟啟航,2024 年成立「太陽能電池循環經濟產業聯盟」,已有20家企業加入,該聯盟推動退役太陽能光電板的全回收,積極實踐循環經濟理念。綠能系張家欽特聘教授已深耕臺灣儲能產業多年,2024年持續和日本IIDE電池實驗室公司、澳洲ANSTO澳洲原子能科學與技術組織等國際組織合作,提升國際能見度。2024年6月鋰離子電池研究發展中心攜手鋰電池產學聯盟辦理於「動力與固態電池技術趨勢分析研討會」,在開放式的切磋討論下,一起努力落實電池產業在地化,帶動儲能零組件與平台的發展,為臺灣儲能業界開創新局。

成立綠能學士後學程

為呼應全球淨零趨勢,臺灣產業面臨「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等企業轉型、技術升級的綠領人才需求孔急,綠色能源科技學系於2023 年獲教育部核定辦理「綠色能源學士後專班」,招生對象為非理工背景學生,發展重點旨在教授學生綠色能源及相關科技產業應用的專業知識,培養跨領域的多元科技人才,課程規劃特色是將以「能源系統」及「能源材料」2大領域的經典專業科目為主,課程亦引進業師支援專業課程與實作課程,指導學生綠色能源專題製作,訓練學生獨立研究及分析能力。

特色師資培育

本校2024年執行精進師資素質及特色發展計畫,包含「創新管理、實證研究」、「招生檢核、遴選輔導」、「前瞻數位、專業培訓」、「教育實習、三聯合作」、「共享共創、並肩共榮」、「本土雙語、樂學展能」等十一個子計畫。

執行期間辦理各類教學實務能力檢定,共計259人次,其中師資生174名、公費生24名、師獎生22名,總計220名通過,通過率85%;辦理心理健康暨生涯規劃講座與團體輔導,共計169人次,參與者滿意度皆達4.84分(滿分5分);舉辦三場音樂演出,共118人次參與;辦理2場藝術領域教師社群交流會議,進行教學觀摩及試教,合計57人次,以培養師資生美感及創造力;辦理雙語教學相關活動7場,共計186人次,雙語教案及雙語教學簡報檢定合計產出54份合格作品;辦理戶外生態環境教育課程與活動,合計168人次;辦理12場書法學社群研習、工作坊與檢定,並組成書法學社群以分享教學、編寫教案,共計551人次;數位教學能力檢定,共347人報考,通過率94%,其中104人達精熟等級(30%)。

進修推廣教育

結合本校專業的師資與豐富的教學資源及設備,規劃多元的推廣教育課程,含師資培訓、學分進修、證照輔導、產投計畫、樂齡學習及生活新知等六大類課程,推動情形如下:

- 本校具百年教育基業,為教育部師資培訓重點學校之一,師資優良,教師進修課程深受肯定。爰持續配合教育部政策,申辦教師進修各項課程,含國小教師加註專長、次專長、政策性學士後教育學分班、國中第二專長學分班及申辦各項教師專長增能學分班。

- 積極申請勞動部計畫:除持續每二年積極通過TTQS評核並申辦產投課程等,開設多元課程,吸引企業界人士進修。

- 面臨高齡化社會,開設適合高齡者的課程已為趨勢,除配合教育部開設樂齡大學初階、進階班,更開設樂齡大學高階自費2班,並二次受教育部邀請擔任分享學校,將持續開設適合年長者學習的多元課程。

- 持續開設多樣化的推廣進修課程(學分進修、證照輔導、生活新知),提供民眾進修,期能成為臺南市的樂活學園。

為提升本校推廣教育辦訓能力及績效,積極參加勞動部TTQS評核(人才發展品質管理系統),於2018、2020年評定銅牌、2022及2024年度評定銀牌,顯示本校歷年皆獲得國家級辦訓品質檢測標準「TTQS」人才培育及辦訓品質的肯定。

推動教學實踐計畫

2024年透過調查教師需求、統計本校歷年投件類別,依學門辦理 6場專家講座,邀請曾多次通過且曾獲績優計畫之校外教師分享計畫發想過程、如何將想法撰寫成計畫,以及學門撰寫注意事項;同時協助教師計畫外審及提供一對一諮詢服務,由專家給予申請教師建議,藉以提升教師投入教學實踐研究計畫之意願。

2024年本校申請件數35件,通過件數13件,相較於2023年通過件數4件,成長率超過200%。

教學知能交流

本校教育學院自2022年3月至2024年1月執行「教育部素養導向高教學習創新計畫- 創新╳熱忱╳探索:普拉斯探索」,以同步與非同步二種方式進行觀課,除現場提供教師觀課也同時錄影,以方便無法至現場同步觀課之教師進行事後非同步觀課,所有觀課教師於觀課後填寫觀課紀錄表並給予回饋。議課時間利用課程共備會議時進行,可為線上或實體議課。透過觀課及議課活動觀課教師能省思自己的教學,而授課教師也能從中得到許多回饋,並在下次授課時調整。

本校於112學年度起推動教師說-觀-議課,並訂定「

國立臺南大學教師觀議課實施要點」以建立制度,鼓勵教師參與觀議課。透過教師主動開放課室,由同儕實地入班觀課,記錄課堂教學與學生學習情形,並於課後的議課過程中給予回饋,以此交流教學實務經驗,搭起與教師同儕的互動橋樑,進而營造促進循環對話的教學成長空間與校園氛圍,達教學觀摩與經驗傳承。

教師研習

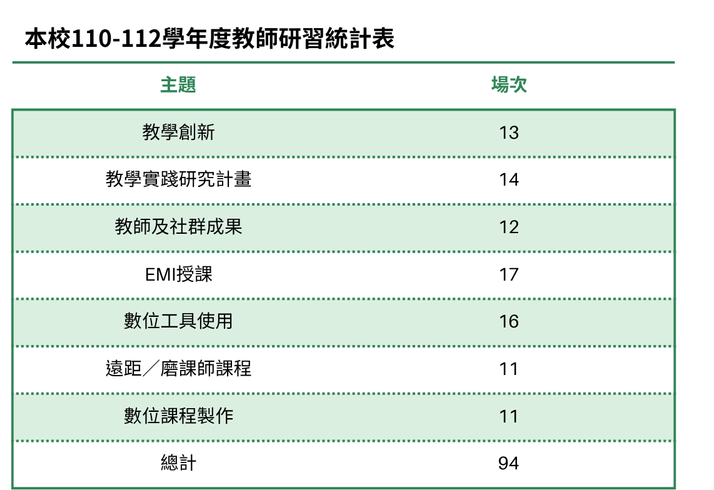

為協助教師持續提升教學量能,與教育趨勢接軌,每學期皆舉辦多場教師增能研習,主題涵蓋教學創新技巧、教學實踐研究計畫、數位力、全英授課等,提供教師跨領域的學習與自我成長之機會。

教師社群

為促進教師專業及知能成長,本校設置「

國立臺南大學鼓勵教師進行教學型研究實施要點」,鼓勵教師自發性組成社群,透過跨校、跨領域合作交流,藉以教學相長,提升教學知能、打破過去多為單向的教學模式,藉由師生互相分享、交流等方式,幫助學生探索未來職涯或就業發展方向;也藉由教師專業社群之共學活動,促進教師彼此交流教學經驗,提升教師專業素養、翻轉教育模式。113年成立10組教師社群,共67位校內外教師參與,補助金額150,000元。

教學、研究獎勵制度

為鼓勵教師之教學以學生為核心,拓展多元學習方式,提升學生學習興趣,本校定期均評選教學績優教師,期能激勵教師運用創新教學方式,整合理論與實務,設計富創意之課程內容與教材,以帶動學生創意思維。教學績優教師獎勵每學年舉辦一次,獎勵對象為教學表現優良之教師,得獎人數以不超過全校專任教師百分之二為限,獲獎教師將贈予獎勵金5萬元;2020至2024年度共獎勵21人。

另為鼓勵教師延續校內教學成果以投入教學實踐研究計畫,解決教學現場問題,本校設有教學實踐研究計畫獎勵機制。該機制包括事先協助教師外審並通過者可獲得8000元申請獎勵,通過教育部審查者獲得2萬元獎勵,而獲績優計畫者更可獲得4萬元的獎勵。2024年共有13位教師獲得申請獎勵、13位獲得通過獎勵,以及2位獲得績優獎勵。

在教師研究獎勵方面,對積極投入學術研究及提昇教學品質之教師設立多元化獎勵機制,鼓勵教師發表國內外學術期刊及具國科會審查制度專書、於國家級、縣市立級或國外同等級之音樂廳或展場聯合發表或展演、參加國際發明展獲獎以及通過發明專利申請者,為鼓勵本校教師積極爭取校外研究計畫,提高本校管理費收入,於2018年起新增獎勵回饋金予提撥管理費給學校之計畫主持人。

此外,為延攬及留住特殊優秀人才,以提升學術競爭力,本校每年皆向國家科學及技術委員會申請研究獎勵經費,透過各學院之審查機制,獎勵前一年度曾執行國科會計畫優秀之教師,獎勵的類別分為傑出或優秀研究人員,2024年獎勵金額為傑出人員每月10,980元,優秀人員每月7,319元,新聘優秀研究人員每月43,914元。2020至2024年總獎勵119人。

學生獎勵制度

依據本校學生校外比賽優勝獎金實施原則:獎勵學生代表學校參加各項校外比賽獲獎優勝同學,並鼓勵其他同學見賢思齊。